メールは今なお企業に不可欠なコミュニケーション手段ですが、同時にサイバー攻撃の主要な侵入口です。フィッシング、BEC、マルウェア感染などリスクが増す中で「メールゲートウェイ」が注目されています。本記事では、その仕組みから種類、導入・運用のポイント、今後の展望までを解説します。

目次

メールゲートウェイとは

メールゲートウェイが必要とされる背景

メールゲートウェイの主な機能とは

メールゲートウェイの種類

導入・運用のポイント

ゼロトラスト時代のメールゲートウェイ

まとめ

FAQ

メールゲートウェイとは

最初にメールゲートウェイとは何か、その定義や仕組みついて解説します。

定義と役割

メールゲートウェイ(Secure Email Gateway:SEG)とは、企業のメール送受信の経路上に設置されるセキュリティシステムです。

外部からの攻撃や不正なメール侵入を防ぐとともに、内部からの誤送信や機密情報の流出を未然に防止します。企業におけるメールは依然として主要なコミュニケーション手段である一方、マルウェア感染や標的型攻撃、情報漏えいの原因にもなり得る脆弱な経路です。そのため、ネットワークとメールの中間地点でチェックを行うメールゲートウェイの導入は、今や情報セキュリティ対策の基本となっています。

SEG(Secure Email Gateway)の機能

メールゲートウェイは、多層防御によって脅威を検知・遮断します。具体的には、スパムメールの自動振り分け、マルウェアやランサムウェアの検知、添付ファイルやURLリンクの安全性チェック、メールの暗号化機能などを備えています。

さらに、最新のクラウド型SEGではAIによる学習機能を活用し、未知の攻撃パターンにも対応。これにより、従来のシグネチャベース検知では防げなかった新種の攻撃にも柔軟に対応できる点が特徴です。

内部・外部からの脅威を防ぐ仕組み

メールゲートウェイは、外部からの侵入と内部からの情報漏えいの両方を防ぐ双方向の防御を実現します。

外部からの脅威としては、フィッシングやマルウェア付きメール、ビジネスメール詐欺(BEC)などが挙げられます。これらを受信前にブロックし、被害を未然に防止します。一方、内部対策としては、誤送信防止や添付ファイル自動暗号化、特定キーワードの検出による送信制御などを行い、従業員のヒューマンエラーから情報漏えいを防ぎます。企業の信頼と顧客情報を守るために、SEGの導入は欠かせません。

メールゲートウェイが必要とされる背景

ここでは従来のスパム対策に加えて、メールゲートウェイが必要とされる背景について説明します。

フィッシング攻撃の巧妙化

近年、偽サイトへ誘導しアカウント情報を盗み取るフィッシング攻撃は、文面・デザインともに本物の企業メールと見分けがつかないほど精巧になっています。送信ドメイン認証をすり抜けるよう設計されたメールや、生成AIで作成された自然な日本語の文面も登場し、従来のスパム判定ルールでは防ぎきれない事例が増えています。そのため、受信段階での多層検知やリンク解析、送信元の真正性を確認するメールゲートウェイの導入が不可欠となっています。

フィッシング詐欺メールの最新事例や被害傾向を詳しく知りたい方はこちら>>

BEC(ビジネスメール詐欺)の増加

経営層や取引先を装い、送金や請求書処理を要求するBEC(Business Email Compromise)攻撃も急増しています。被害額は一件あたり数千万円にのぼるケースもあり、海外では企業倒産に至った事例もあります。攻撃者はメールアカウントを不正に乗っ取り、実際の業務フローに紛れ込むため、人的チェックだけでは防ぐことが難しいのが現実です。こうしたリスクに対しても、送信ドメイン認証(SPF・DKIM・DMARC)と不審送信検知を備えたSEG(Secure Email Gateway)が有効です。

ビジネスメール詐欺(BEC)とは?簡単に導入できる対策はこちら>>

マルウェア付きメールのリスク

添付ファイルやリンクを開くだけで感染するマルウェアも、依然として大きな脅威です。特にランサムウェアは、社内ネットワーク全体を暗号化して業務停止を引き起こすなど、被害が深刻化しています。さらに、取引先や社外協力会社を経由して感染が拡大するケースもあり、メール経路での早期遮断が重要です。

なぜ従来のスパム対策では不十分なのか

スパムフィルタは単純な迷惑メール検知には有効ですが、巧妙化した攻撃を見抜くには限界があります。フィッシング、BEC、マルウェアは「正規ドメインを装う」「本文に悪意あるURLを埋め込む」など、検知をすり抜ける手口を使うためです。

そこで、送信元認証・コンテンツ解析・振る舞い検知を組み合わせた多層防御型メールゲートウェイが求められています。企業が安心してメールを使い続けるためには、従来のスパム対策から一歩進んだ統合的なメールセキュリティの導入が欠かせません。

メールゲートウェイの主な機能とは

メールゲートウェイは、単なる迷惑メール対策にとどまらず、多層的なセキュリティ機能によって企業の情報資産を保護します。外部からの攻撃をブロックするだけでなく、内部からの誤送信や情報漏えいを防ぐ役割も担っています。ここでは、代表的な5つの機能を紹介します。

送信ドメイン認証

SPF(Sender Policy Framework)、DKIM(DomainKeys Identified Mail)、DMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance)といった送信ドメイン認証技術により、送信元の正当性を検証します。

これにより、なりすましメールやドメイン詐称を防止し、取引先や顧客との信頼を守ります。特にBEC(ビジネスメール詐欺)やフィッシング攻撃対策において、欠かせない仕組みです。

ゼロトラスト時代に対応した最新のメールセキュリティ対策を知りたい方はこちら>>

高度なメールフィルタリング

従来のスパムフィルタに加え、レピュテーション情報(送信元の信頼度データベース)やAI解析を活用して、未知の脅威も検知・遮断します。メール本文や件名、添付ファイル名などを総合的に分析し、リスクのある通信を自動で分類。クラウド型SEGでは、リアルタイムで脅威情報を共有しながら防御力を高めています。

添付ファイルとリンクの安全性確保

受信メールに含まれる添付ファイルは、サンドボックス環境で実際に動作を解析し、安全性を確認します。また、メール本文内のURLリンクはリアルタイムで検査され、不審サイトやマルウェア感染ページへのアクセスを遮断します。これにより、利用者が誤って危険なリンクを開いてしまうリスクを大幅に低減します。

誤送信防止とDLP

社内からの情報漏えいを防ぐために、宛先ミス検知・添付ファイル暗号化・特定キーワードの自動ブロックなど、誤送信防止とDLP(Data Loss Prevention)機能を備えています。送信直前の再確認機能や、外部ドメインへの送信制御により、ヒューマンエラーによる情報流出を未然に防ぎます。

脅威インテリジェンスとの連携

最新の攻撃情報を自動的に取り込み、日々変化する脅威に即時対応できるのもメールゲートウェイの強みです。国内外のセキュリティ機関やベンダーから得られる脅威インテリジェンスを反映し、新たな攻撃手法にも迅速にアップデート。企業は常に最新の防御レベルを維持することができます。

メールゲートウェイの種類

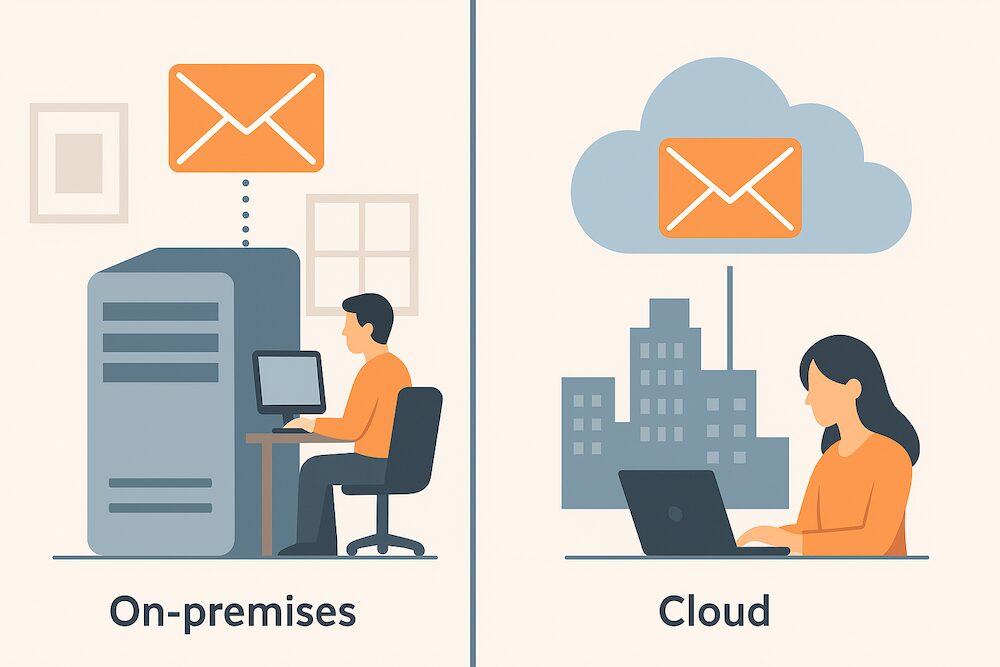

企業が導入するメールゲートウェイには、大きく分けてオンプレ型とクラウド型の2種類があります。どちらも基本的なセキュリティ機能(マルウェア検知、スパム対策、誤送信防止など)は共通していますが、設置環境や運用体制、コスト構造が異なります。自社のセキュリティポリシーや運用リソースに応じて、どちらを採用するかを検討することが重要です。

オンプレ型

オンプレ型は、自社サーバ上にシステムを構築し、自社で運用・管理を行う方式です。社内ネットワーク内で完結するため、データを外部に出さずに管理できる点が最大の特徴です。アクセス制御やメールポリシー設定を細かくカスタマイズでき、特定業界のセキュリティ基準(金融・官公庁など)にも柔軟に対応できます。

一方で、導入時にはサーバ構築やライセンス購入などの初期費用が高額になりやすく、運用後も定期的な保守・アップデート対応が必要です。加えて、脅威の進化に合わせたシグネチャ更新を自社で管理する必要があり、専任担当者やセキュリティ人材の確保が求められます。そのため、高度なカスタマイズ性を重視する大企業や情報統制の厳しい組織に向いています。

クラウド型

クラウド型は、セキュリティベンダーが提供するクラウド基盤上でメールの検査・制御を行う方式です。自社でサーバを構築する必要がないため、初期導入が容易でスピーディーに運用を開始できるのが最大の利点です。

また、提供者側で常に最新の脅威インテリジェンスを反映し、AIによる未知の攻撃検知なども自動でアップデートされるため、運用負荷を大幅に軽減できます。テレワークや複数拠点など多様な働き方にも柔軟に対応でき、メールトラフィックの増減にもスケーラブルに拡張可能です。

ただし、インターネット経由で通信を行う特性上、ネットワークの混雑や遅延が発生する場合があり、通信環境によっては一時的なレスポンス低下のリスクも考慮する必要があります。また、自社独自の細かいポリシー設定やログ管理を必要とする場合には制約が生じることもあります。これらを踏まえ、運用負荷を軽くし、最新の脅威に常に対応したい企業にはクラウド型が適しているでしょう。

両者の違いや、それぞれのメリット・デメリットについては、下記の記事でさらに詳しく解説しています。

クラウド型とオンプレ型の違いとは?中小企業に最適なメールセキュリティの選び方を解説>>

導入・運用のポイント

メールゲートウェイの導入は、単にツールを設置するだけでなく、自社の業務環境や運用体制に合わせた設計が成功の鍵となります。特に中小企業では、限られたリソースの中で効果的な導入を行うことが重要です。ここでは、導入までの具体的なプロセスとポイントを紹介します。

導入前の準備

まず行うべきは、自社のセキュリティ要件を整理することです。どの情報を守る必要があるのか、想定される脅威は何かを明確にし、優先順位をつけます。たとえば「外部からの攻撃を防ぐ」「内部の誤送信を防止する」など目的を定義することで、必要な機能(送信ドメイン認証・DLP・暗号化など)が見えてきます。また、既存のメール環境(Microsoft 365・Google Workspaceなど)との連携可否も事前に確認しておきましょう。

PoCによる検証

導入検討段階では、複数の製品を比較し、PoC(Proof of Concept)を実施することが推奨されます。オンプレ型とクラウド型では導入コストや管理負荷が異なるため、両方を一度試験導入して効果を確認するのが理想的です。PoCでは、実際のメール通信を想定した疑似攻撃テストや誤検知率の評価を行うことで、導入後の運用負担や検知精度を具体的に把握できます。

導入後の継続運用

導入後は、システムが安定稼働しているかを確認しながら、定期的にログ分析を行うことが重要です。誤検知や未検知のケースを分析し、フィルタリングルールやポリシーをチューニングすることで精度を高められます。クラウド型の場合、ベンダーが自動更新を行いますが、自社でも検出レポートを確認し、脅威の傾向を把握しておくと良いでしょう。外部監査や社内セキュリティ委員会などの報告にも活用できます。

社員教育とポリシー運用

どんなに高性能なメールセキュリティを導入しても、最終的に防御の成否を分けるのは「人の行動」です。中小企業では専任の情報セキュリティ担当を置けないケースも多く、現場主導で守る仕組みづくりがポイントになります。以下の手順で、無理なく取り組める実践プロセスを構築しましょう。

1. 現場ヒアリングから始める

まずは、管理部門や営業、経理など、実際にメールを頻繁に使う部署へのヒアリングを行い、日常で感じている課題を洗い出します。

「取引先を装ったメールが増えた」「添付ファイルを送るたびに不安がある」など、現場の声を集めて課題を共有することが第一歩です。IT用語を使わず、“どんなときに困っているか”を整理するだけでも十分なスタートになります。

2. シンプルな社内ルールをつくる

次に、全社員が理解できる「3行ポリシー」をつくりましょう。

たとえば、

・外部メールに添付するファイルは自動暗号化する

・不審なメールは開かずに上長またはIT担当に報告する

・送信前に宛先・内容・添付を確認する

難しいセキュリティマニュアルをつくるより、「誰でも守れるルール」をつくることが最も効果的です。

3. 短時間でも効果のある教育を

研修と聞くと大げさに感じられますが、実際は月1回10分の社内共有でも十分です。たとえば、管理者がメールゲートウェイのレポートをもとに「今月、遮断された不審メールは〇件」と共有するだけでも、社員の意識が変わります。

4. 継続運用と見える化

導入後は、ログやレポートを定期的に確認し、社内に「成果」を可視化することが重要です。「先月はウイルスメールを20件ブロックしました」「誤送信件数がゼロになりました」といった実績を共有すると、全社員が「仕組みが役立っている」と実感できます。

ゼロトラスト時代のメールゲートウェイ

近年、企業のセキュリティ対策は「守るべき境界」を定めて防御する従来型の考え方から、「信頼を前提としない」ゼロトラストモデルへと移行しています。テレワークやクラウド利用が当たり前となった今、社内・社外の区別が曖昧になり、従来のファイアウォールやVPNだけでは防御が追いつかない状況です。メールゲートウェイも例外ではなく、ゼロトラスト時代に対応する進化を遂げています。

ゼロトラストセキュリティとの親和性

ゼロトラストモデルでは、「すべての通信を常に検証する」ことが基本原則です。これは、メールという最も身近な経路にも当てはまります。

従来のように「社内ネットワークからの通信は安全」とみなすのではなく、すべての送受信メールを対象に、認証・検査・監査をリアルタイムで行う仕組みが求められています。

クラウド型メールゲートウェイは、ゼロトラストアーキテクチャと自然に統合でき、ID認証基盤やCASB(Cloud Access Security Broker)と連携して、信頼性の高いアクセス制御を実現します。これにより、社内外問わず一貫した検証プロセスを維持できます。

リアルタイムスキャンとAPI連携の強化

ゼロトラスト環境では、単体のセキュリティ製品ではなく、複数のクラウドサービスがAPIで連携しながら防御を行うのが主流です。

メールゲートウェイもその一翼を担い、SIEM(セキュリティ情報イベント管理)やEDR、Microsoft 365、Google Workspaceなどの外部サービスとAPI連携することで、脅威の兆候をリアルタイムに共有します。これにより、異常なメールトラフィックやアカウント乗っ取りを即時に検知・遮断し、全体のセキュリティ監視を統合的に強化できます。

中小企業でも、クラウド型SEGを活用すれば、こうした先進的な防御体制を比較的低コストで実現可能です。

AIによるトラフィック制御

AI技術の進化により、メールゲートウェイは単なる「検知ツール」から「自動判断システム」へと進化しています。AIがメール本文や添付ファイルのパターン、送信・受信の挙動を学習し、未知の攻撃や異常通信をリアルタイムで判別します。

たとえば、通常とは異なる時間帯・宛先に大量にメールを送る行為や、微妙に異なるドメインからの送信といった“兆候”を検出し、管理者に自動で通知します。こうしたAI制御は、人的リソースの限られる中小企業にとっても、効果的な防御手段となっています。

脅威インテリジェンス自動更新

クラウド型メールゲートウェイでは、世界中のセキュリティベンダーや監視機関から収集した脅威インテリジェンス情報を自動的に反映する仕組みが一般化しています。これにより、新たなフィッシング手口やマルウェアが発見された瞬間に、各企業の防御ポリシーへ即時に反映されます。

従来のように管理者が手動でシグネチャを更新する必要がなく、常に最新状態を保てるため、リソースの少ない中小企業でも高度なセキュリティ水準を維持できます。

まとめ

メールゲートウェイはスパム対策にとどまらず、企業のセキュリティ戦略の中核を担います。SPF・DKIM・DMARCや誤送信防止、脅威情報連携などを組み合わせることで、安全なビジネス環境を実現できます。

メールの安全性を確保するなら、今すぐ対策をしましょう。まずは30日間の無料トライアルがご利用可能な「使えるメールバスター」は、業界最高レベルのコスパで強力な迷惑メール対策ができます。

FAQ

メールゲートウェイとメールフィルタ(スパム対策ツール)は何が違うのですか?

メールフィルタは主に「迷惑メールを振り分ける」ことに特化した単機能ツールです。一方、メールゲートウェイはフィッシング、マルウェア、BEC(ビジネスメール詐欺)、情報漏えいなど、外部・内部両面の脅威に対応する多層防御システムです。送信ドメイン認証(SPF・DKIM・DMARC)や誤送信防止、添付ファイル暗号化、DLPなどを一元管理できるため、企業全体の情報セキュリティを統合的に強化できます。

中小企業でもメールゲートウェイを導入する価値はありますか?

あります。特にクラウド型メールゲートウェイは、初期費用を抑えながら最新の脅威情報やAI検知機能を自動で更新できるため、セキュリティ担当者が少ない中小企業に最適です。社外からの攻撃だけでなく、従業員の誤送信やヒューマンエラーによる情報漏えいを防げるため、リスク対策として導入する企業が増えています。

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)