最近、ビジネスメールを装ったフィッシング詐欺の手口が巧妙化し、企業の情報資産が狙われる被害が急増しています。「お支払い確認のお願い」「パスワード更新のご案内」など、一見正規の送信元から届いたように見えるメールに油断してしまい、リンクをクリックしたり、個人情報を入力してしまったりするケースが後を絶ちません。その結果、メールによる情報漏えいや金銭被害が深刻化しています。

本記事では、実際にあった企業の被害事例の概要に触れつつ、そうしたフィッシング詐欺の最新手口や見分け方、そして被害を防ぐために企業や個人が取るべき具体的な対策について詳しく解説します。

目次

迷惑メール・フィッシング詐欺はここまで進化している【最新事例紹介】

なぜ見抜けない?巧妙化するフィッシングメールの共通点

社員1人のミスが企業全体の損害に?メールセキュリティの重要性

いますぐできる迷惑メール対策の基本

本格対策には「使えるメールバスター」がおすすめ

まとめ:メール対策は“いま”始めるべき

FAQ

迷惑メール・フィッシング詐欺はここまで進化している【最新事例紹介】

近年、実在する企業や金融機関を装ったフィッシング詐欺メールが急増し、その手口はますます巧妙化しています。特に、ログイン情報や社内データを盗み取ることを目的とした攻撃が多発しており、企業や個人にとって深刻な脅威となっています。

警察庁によると、入力を求められる情報には以下のようなものが含まれます。

・住所、氏名、電話番号、生年月日

・金融機関の口座番号、クレジットカード番号、暗証番号(ワンタイムパスワード、乱数表の番号等)

・電子メール、インターネットバンキング、SNSアカウント等のID、パスワード等

・マイナンバーカード、運転免許証、乱数表等の画像情報

2024年末から2025年初頭にかけて、三井住友銀行を装ったフィッシング攻撃が話題となりました。この詐欺メールは、あたかも正規の銀行からの通知のように装い、受信者に対して「アカウントの利用制限解除のためにログインが必要」といった緊急性を煽る内容でした。リンク先は本物そっくりの偽サイトで、入力された情報はそのまま犯行グループの手に渡る仕組みです。

また、2025年4月時点で、フィッシング対策協議会に報告されている事例の中で多いのは証券会社をかたるフィッシングメールです。

例えば、「マネックス証券」をかたるフィッシング事例によると、「期間限定!ログインするだけで豪華3大特典をゲットしよう」「春の特典プレゼントキャンペーン実施中!今すぐログインして3大特典を受け取ろう」という件名でメールが送られてきます。メールを開くと、ログイン情報の入力画面に誘導されます。入力画面は本物のサイトをコピーして作成されていることが多く、見分けるのは非常に困難です。そのため、騙されているという認識のないまま個人情報を入力してしまうのです。

別の報告事例として、ANAをかたるフィッシングがあります。メールの件名は「【重要】ANAマイレージクラブ:マイル加算手続きのご案内」というもので、メール中のリンクから個人情報の入力画面に誘導されます。メールを受信した側が「マイルを失いたくない」という気持ちから警戒感が緩み、個人情報をうっかり入力してしまうように設計されていることが分かります。

なぜ見抜けない?巧妙化するフィッシングメールの共通点

かつてのフィッシングメールといえば、明らかに不自然な日本語や見覚えのない差出人などで、ある程度のリテラシーがあれば見破ることができました。しかし近年は、ビジネスメール詐欺(BEC)や情報窃取型メールなど、巧妙に作り込まれたフィッシングメールが急増しており、ITリテラシーの高い担当者ですら誤って情報を入力してしまうケースが後を絶ちません。

その背景にあるのが、「本物らしさ」を意識した精密な偽装です。

本文の表現には、実在する企業や金融機関のテンプレートをそのまま模倣した文面が使われることが多く、「○○様」「いつもご利用いただきありがとうございます」といった丁寧な言葉遣いや、署名に本物の部署名・担当者名まで記載されていることもあります。過去にやりとりのあった内容を引用してくるケースもあり、本文だけでは見抜くのが困難です。

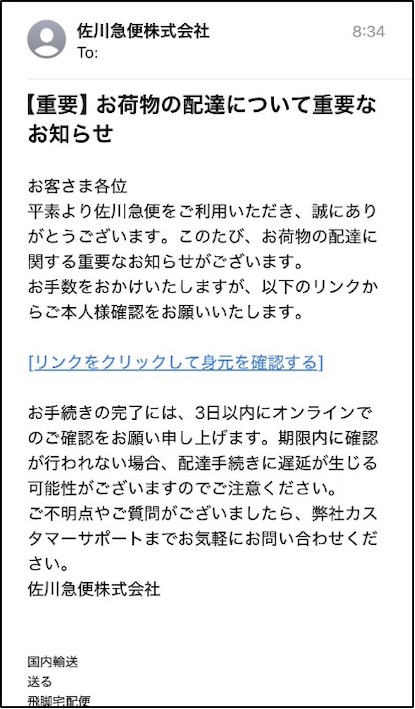

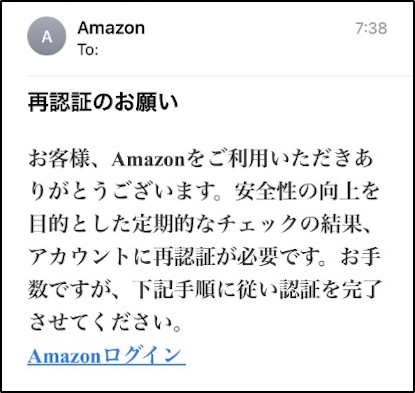

例えば、詐欺メールの文面には以下のようなものがあります。

・あなたのアカウントに不正アクセスがありました。至急以下のサイトからアクセスしてログインしてください。ログインしないとあなたのアカウントは安全のため失効します。

・お客さまのアカウントは●●サービスを更新できませんでした。カードが期限切れになった可能性があります。

・このたび、お荷物の配達に関する重要なお知らせがございます。お手数をおかけしますが、以下のリンクからご本人様確認をお願いいたします。期限内に確認が行われない場合、配達手続きに遅延が生じる可能性がございますのでご注意ください。

・安全性の向上を目的とした定期的なチェックの結果、アカウントに再認証が必要です。お手数ですが、下記手順に従い認証を完了させてください。

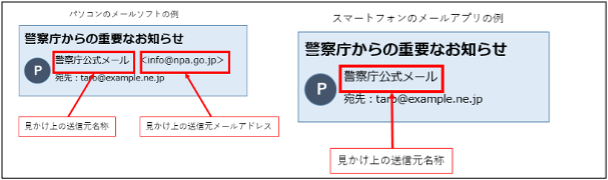

また、電子メールに表示される「送信元名称」や「送信元メールアドレス」の変更も容易であるため、実在の企業や組織になりすますことができます。そのため、その情報だけ見てもメールの真偽の判断は困難であり、社内での注意喚起だけでは限界があります。

出典:警視庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/phishing.html)

社員1人のミスが企業全体の損害に?メールセキュリティの重要性

近年、フィッシング詐欺メールの手口が巧妙化し、企業にとって深刻な脅威となっています。特に、社員1人の不注意が企業全体に甚大な被害をもたらすケースが増加しています。

2023年、ある大手総合商社では、従業員のメールアカウントが不正アクセスにより乗っ取られ、外部からの不正なメール送信が行われました。これにより、関連企業や取引先に対して悪意のあるメールが送信され、不正な指示が行われた可能性があります。この事件に対する対応や調査のために、多額の費用が必要になりました。

また、IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)にはビジネスメール詐欺が多数報告されています。例えば、ある企業の従業員がフィッシングメールに騙され、偽の口座に複数回送金してしまう事件が発生しました。このようなビジネスメール詐欺(BEC)は、企業の財務に直接的な損害を与えるだけでなく、信用失墜にもつながります。

さらに、社内システムの管理パネルへのログイン情報がフィッシング詐欺により盗まれ、内部システムに不正侵入されて情報が搾取される、いわゆるランサムウェア被害の事例が複数報告されています。

例えば、2023年1月、宅配サービス会社が個人情報管理に使用していた端末がランサムウェア攻撃を受け、約6,000件の情報が流失した可能性があることが報告されています。原因はサーバの脆弱性やパスワード強度の低さだと指摘されています。

もちろん、こうしたセキュリティインシデントは社員の「不注意」によって引き起こされたものといえなくはありません。そのため、対策として社員教育の徹底が強調されます。ただ、前述したようにフィッシング詐欺メールの手口はどんどん巧妙になっているため、もはや「注意する」だけでは避けられないことも認めなければなりません。教育は確かに重要ですが、被害を受けない、あるいは最小限に抑えるための仕組み作りも欠かせないでしょう。

いますぐできる迷惑メール対策の基本

深刻化するフィッシング詐欺メールによる攻撃から企業の情報や資産を守るためには、多層的な対策が必要です。次に挙げる3つの基本施策を実施し、被害リスクを最小限に抑えましょう。

社員向けのセキュリティ教育

社員向けのセキュリティ教育は数カ月に1回行われる座学では不十分です。社員一人ひとりのセキュリティに対する意識は、頻繁に教育されなければなかなか向上していきません。

セキュリティ教育の頻度の加えて重要なのは、内容を実践的なものにするということです。防災対策も「何をすべきか」知識として分かっているだけでは不十分です。大切なのはいざというとき、直面している状況や対処すべきリスクを理解した上で、できるだけ落ち着いて冷静に対応できるかでしょう。

迷惑メール対策も同じです。例えば、実際に発生した攻撃に模した疑似メールを予告なく社員に送付し、不審メールに対する意識を高める方法も効果的です。もちろん、訓練を行った後は教育活動を実施し、正しい攻撃メールへの対処方法について学びます。こうした訓練と教育の繰り返しにより、標的型攻撃メールなどの迷惑メールの開封率をゼロに近づけていくことができます。

メールフィルタリングの強化

技術面の基本対策として、メールフィルタリングの強化が挙げられます。セキュリティソフトやメールサーバの迷惑メールフィルタ機能を最新に保ち、既知のスパムやウイルスメールは受信前にブロックしましょう。

また、社内ドメインをかたるなりすましメールを防ぐために送信ドメイン認証(SPF・DKIM・DMARC)の導入・運用も重要です。

添付ファイルやリンクの自動スキャン

受信メールの添付ファイルやURLリンクを自動でスキャンし、マルウェアを検知・隔離する仕組みも導入しましょう。不審な添付ファイルやリンクは開く前に自動ブロックされるため、社員のミスによる感染を防げます。こうした自動スキャンにより、人の注意力に頼らずリスクを低減できます。

本格対策には「使えるメールバスター」がおすすめ

フィッシング詐欺メールから自社の機密情報や資産を守るためにおすすめなのは「使えるメールバスター」です。使えるメールバスターは、メール受信の際にはスパム、フィッシング、ランサムウェア等のマルウェアや標的型メール攻撃など脅威となるメールをしっかりとフィルタリングします。また、送信の際にはメールが相手先のブラックリストに登録されることを回避し、御社のブランドイメージをがっちり守ります。

さらに、Microsoft 365やGoogle Workspaceなど、主要なメールサービスと連携しているため、迷惑メール攻撃に対して多層的な防御が可能になります。

使えるねっとが提供する使えるメールバスターの特徴は以下の通りです。

高精度な迷惑メールフィルタリング機能

使えるメールバスターは、クラウドベースで稼働する高性能なスパムフィルタを搭載しており、国内外から送られてくる迷惑メールやフィッシング詐欺メールを99.98%の高精度で自動判別します。ユーザの受信トレイに不要なメールが届くのを未然に防ぎ、業務効率を大きく向上させます。

迷惑メールをAIが自動検知

使えるメールバスターは、使えば使うほど精度が向上する自己学習型AIを搭載。そのため、常にデータを収集し、分析しながら、迷惑メール検知の精度を向上させます。新しいパターンのスパムメールやマルウェアが登場しても、すぐにパターンを検出し、詳細を特定して対処します。

管理画面から詳細なログ確認可能

直感的に操作できる管理画面では、日本語・英語に対応しており、誰でも簡単にメールのログや隔離メールの確認が可能です。また、定期的なレポート送信機能により、フィルタ状況やトラフィックの傾向を可視化し、セキュリティ状況を把握しやすくなっています。

完全クラウド型のためインストール不要

使えるメールバスターはクラウド上のフィルタで迷惑メールをシャットアウトするため、メールサーバの負荷を最大80%軽減してくれます。サーバの設置や複雑な設定作業は不要で、メールサーバのMXレコードを切り替えるだけで導入が完了します。これにより、IT担当者の手間を最小限に抑えながら、すぐに迷惑メール対策を強化できるのが大きな特長です。中小企業にも導入しやすいのが魅力です。

圧倒的に高いコストパフォーマンス

使えるメールバスターは月額12,870円(税込)の1ヶ月契約プランと、月単価11,770円(税込)の1年契約プランから選択可能。300メールアカウントの登録が可能なため、1ヶ月契約プランなら1アカウントあたり43円、1年契約プランなら1アカウントあたり39円と、圧倒的コストパフォーマンスを誇ります。

まとめ:メール対策は“いま”始めるべき

フィッシング詐欺は、かつてのような不自然な日本語や怪しげな文面だけではなく、近年では実在する企業やサービスの画面・文体を巧妙に模倣し、見破るのが難しくなってきています。

このような背景から、メールセキュリティ対策は“いま”こそ始めるべき時です。特に、社員一人ひとりがフィッシング詐欺の手口に気づき、冷静に対応できるようにする「教育」と、技術的に不正なメールをブロックする「システム対策」の両輪が求められています。

教育面では、定期的なセキュリティ研修や、擬似フィッシング訓練の導入が効果的です。実際に疑似メールを使った訓練を行うことで、メールに対する警戒心が高まり、組織全体のリスク意識が向上します。

一方、システム対策面では、メールフィルタリングや自動スキャンの導入、さらには多要素認証(MFA)の徹底などが有効です。使えるねっとの使えるメールバスターを導入すれば、スパムや悪意ある添付ファイルを自動で検出・遮断できるため、人的ミスのリスクを軽減できます。

さらに、クラウドストレージを導入している企業にとっては、共有リンクのやりとりがメール経由で行われるケースも多く、フィッシングによってアクセス権が奪われると、社外への情報漏えいリスクにも直結します。だからこそ、メール対策はセキュリティ対策としてだけでなく、経営方針の一環として位置づけるべきです。

「対策しなければならないのは分かっているが、後回しにしている」―そんな声もよく耳にします。しかし、サイバー攻撃は待ってくれません。対策を始めるなら“いま”です。

クラウドストレージの安心・安全な運用を実現するためにも、今日からできるメールセキュリティ対策を一つずつ積み重ねていきましょう。使えるメールバスターはそんな中小企業を応援します。

資料のご請求やサービスに関するご質問は、お気軽にお問い合わせください

FAQ

1. 最近のフィッシング詐欺メールにはどのような特徴がありますか?

最近のフィッシング詐欺メールは、実在する企業やサービスを装い、正規のメールと見分けがつかないほど巧妙に作られています。送信元アドレスの微細な違いや、本物そっくりの偽サイトに誘導するリンクの偽装など、セキュリティ意識の高い社員でも油断できません。

2. 「使えるメールバスター」はどんな迷惑メールにも対応できますか?

「使えるメールバスター」は、Microsoft 365やGoogle Workspaceなどの主要なメールサービスと連携可能で、スパム、フィッシング、マルウェア付きメールなど幅広い脅威に対応します。ただし、常に進化する攻撃手法に対応するためには、定期的なルール更新やシステムのメンテナンスも重要です。

3. 迷惑メールが多いのですが、社員教育だけで対策できますか?

社員教育は重要ですが、それだけでは不十分です。教育による注意喚起と並行して、メールフィルタリングや添付ファイル・リンクの自動スキャン、多要素認証の導入など、システムによる技術的対策を組み合わせることで、初めて実効性のある防御が可能になります。

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)