ビジネス環境がますますデジタル化する中、データの安全な保管と効率的な共有は、企業の競争力を左右する重要な要素となっています。特に2025年は、生成AIやリモートワークの定着、そして電子帳簿保存法の改正対応といった動きもあり、「クラウドストレージ」の導入がこれまで以上に注目されています。

本記事では、クラウドストレージの基本的な仕組みから導入メリット、活用事例、さらに最新の市場動向や選び方のチェックポイントまで、導入検討のために必要な情報を網羅的に解説します。この記事を読めば、自社に最適なクラウドストレージの選定・導入に向けた次のアクションが明確になります。

目次

クラウドストレージとは?ファイルサーバとの違い【基礎知識】

導入が注目される背景と市場動向【2025年版】

クラウドストレージのメリット7つ・デメリット3つ【最新アップデート】

用途別クラウドストレージ活用事例

導入前チェックリスト|選定ポイント6つ

おすすめのクラウドストレージサービス3選

「使えるファイル箱」が選ばれる5つの理由

クラウドストレージに関するよくある質問(FAQ)

まとめ|まずは無料トライアルで体験しよう

クラウドストレージとは?ファイルサーバとの違い【基礎知識】

クラウドストレージの定義と仕組み

クラウドストレージとは、インターネット経由でファイルを保存・管理・共有できるオンライン型のストレージサービスです。従来のローカルサーバや社内のファイルサーバと異なり、物理的な機器を自社で保有する必要がなく、クラウドベンダーが提供するデータセンターにデータが保存されます。

一般的には、ユーザーがインターネット経由でクラウド上のストレージ領域にアクセスし、ファイルのアップロード・ダウンロード・編集・共有を行います。これにより、場所やデバイスにとらわれず業務が可能となり、業務効率化や災害時のBCP対策にもつながります。

オンプレミス/ファイルサーバ/オンラインストレージとの違い

| 種類 | 特徴 |

| オンプレミス | 自社内にサーバを設置して運用。高いカスタマイズ性と制御性があるが、初期投資・運用負担も大きい。 |

| ファイルサーバ | 社内ネットワーク内でのファイル共有に使用。ローカル環境に依存し、社外からのアクセスはVPNなどが必要。 |

| オンラインストレージ | インターネットを通じてデータを保存・管理できるサービス。クラウド上にあるサーバーにファイルを保存するため、パソコンやスマートフォンなど複数のデバイスからアクセス・共有が可能になる。 |

| クラウドストレージ | 外部ベンダーのクラウド上にファイルを保存・共有。スケーラビリティが高く、どこからでもアクセス可能。一般的には「オンラインストレージ=クラウドストレージ」と考えてよいが、企業のITインフラや大規模運用の文脈では「クラウドストレージ」の方が広範な意味を持ち、システム基盤の一部として活用される点が異なる。 |

クラウドストレージは、「自社で管理」から「クラウドベンダーに任せる」インフラ環境へとシフトする流れの中で登場しました。セキュリティや信頼性の進化とともに、従来のファイルサーバの代替として選ばれるケースも増えています。

ハイブリッド/マルチクラウド時代の位置づけ

2025年現在では、単一のクラウドサービスだけではなく、複数のクラウドを組み合わせて使う「ハイブリッドクラウド」や「マルチクラウド」構成が一般化しています。2024年のECIレポートによると、ハイブリッドクラウドの採用率は世界全体で32%で、2020年の12%から一気に拡大しました。

・ハイブリッドクラウド:オンプレミス環境とクラウドサービスを組み合わせた運用

・マルチクラウド:複数のクラウドサービス(例:AWS+Azure)を用途に応じて使い分け

このような構成においても、クラウドストレージは共通のファイル保管・共有基盤として機能し、組織全体のデータ活用を支える中核的な存在となっています。

導入が注目される背景と市場動向【2025年版】

国内市場規模・成長率

クラウドストレージ市場は、国内外ともに右肩上がりの成長を続けています。例えば、IMARCグループによると、国内クラウドストレージ市場規模は、2024年に69億4,960万米ドルに達しました。今後は、2024年から2032年の間に4.70%の成長率(CAGR)を示し、2033年の市場規模は105億1,060万米ドルに達すると予想しています。

この成長の背景には、企業のデジタル変革(DX)の加速、サイバー攻撃の高度化、そして法制度の対応(電子帳簿保存法など)といった複数の要因が複雑に絡み合っています。

特に中堅・中小企業においてもクラウドサービスの利用が進んでおり、「安価かつ高機能」なクラウドストレージは、ITコストの見直しと業務効率化の両立を実現する手段として注目されています。

リモートワーク定着とデータ分散

2020年以降、パンデミックをきっかけに急速に普及したリモートワークは、2025年の現在においても定着傾向にあります。これにより、従来の社内ファイルサーバだけでは業務が成立しにくい環境が生まれました。

クラウドストレージを導入することで、社外からのセキュアなファイルアクセスや端末を選ばない柔軟な業務体制が構築でき、ハイブリッドワークへの対応がスムーズになります。

また、従業員の端末・ネットワーク環境が多様化する中で、「どこにデータがあるか」を明確に管理できるクラウドストレージは、データガバナンスの観点からも重要性が高まっています。

生成AI/IoTとエッジの急増

クラウドストレージの新たなトレンドとして、2025年時点、ChatGPTに代表される生成AIの業務利用が広がり、企業内で扱うファイルの種類と容量も劇的に増加している点が挙げられます。加えて、IoTセンサーからの画像・ログデータ、動画素材など、非構造データの保存先としてクラウドストレージの需要が拡大しています。

こうした中で、クラウドストレージは単なる「ファイル置き場」ではなく、「AIによる業務効率化や分析基盤」の一部としての役割も果たすようになりました。

クラウドストレージのメリット7つ・デメリット3つ【最新アップデート】

メリット

クラウドストレージのメリットを紹介します。以下の7つについて、1つずつ説明しましょう。

1. 場所を問わないアクセス

2. 社内外問わず簡単にデータ共有できる/共同編集可

3. 自動バックアップで万が一に備えられる(BCP対策・ランサムウェア対策)

4. 初期投資や運用コストが抑えられる

5. 常に最新機能を利用できる

6. デバイス変更時の手間軽減

7. ストレージの容量問題を解消できる

1. 場所を問わないアクセス

ファイルサーバは社内のネットワークで構築されているため、基本的に社外からアクセスすることを前提にしていません。テレワークの導入などにより、自宅など社外からアクセスする必要性も高まっており、VPNや仮想デスクトップが利用されています。ただ、いずれもセキュリティ面での不安を抱えていることは否定できません。

それに対して、クラウドストレージはインターネット経由でファイルを共有します。つまり、インターネット環境さえあれば、自宅であってもオフィスであっても、国内外関係なく、クラウドストレージに格納されているファイルにアクセスできます。

2. 社内外問わず簡単にデータ共有できる/共同編集可

クラウドストレージを使えば、ファイルをクラウド上で共有できるだけでなく、編集も可能です。

現在、ビジネスパーソンが扱うデータの量、ファイルの数は膨大です。そのため、一括管理しなければ、どのファイルがどこにあるのか分からなくなってしまいます。また、ファイルをやりとりしながら編集・更新しているうちにどれが最新なのか見分けが付かなくなることもよくあることです。例えば、ファイルをメールに添付して別のユーザーに送り編集した場合、そのたびにファイル名を変えるなどの工夫が必要です。

この点、クラウドストレージであれば、クラウド上で編集・更新作業が可能です。さらにメールに添付するなどして共有する作業が不要になるため、工数を減らせます。それにより、生産性向上が図れますし、ミスも減らすことができるでしょう。

3. 自動バックアップで万が一に備えられる(BCP対策・ランサムウェア対策)

ファイルサーバに格納されているデータを保護するために欠かせないのがバックアップです。オフィスに設置されたサーバはいつどのようにしてサイバー攻撃を受けたり、物理的に壊れたりするか分からないからです。

しかし、ファイルサーバの場合、定期的にバックアップしていてもバックアップ先が同じネットワーク内であれば、ランサムウェアの感染時に一緒に暗号化されるリスクが高いです。

この点、クラウドストレージなら、一般的に自動でバックアップされるシステムが構築されているため、その手間が省けます。また、バックアップデータを社内ネットワークとは物理的に異なるデータセンターに保存するため、仮に社内データがランサムウェアの攻撃を受けても、バックアップデータまでが被害を受けるリスクを下げられるのです。

同時に、災害大国である日本においては、どの企業も保有する機密データを守り、万が一の場合に事業を継続できるよう備えておくことが大切です。いわゆる「BCP(事業継続計画)対策」を講じる上でも、クラウドストレージはメリットが大きいといえるでしょう。

一般的にファイルサーバはオフィスと同じ場所に設置するため、オフィスが災害に遭えばデータも同時に失われます。しかし、クラウドストレージの場合、データセンターは地震や火災、停電にも強い堅牢な設計なので、自社のサーバでデータを保存するよりも安全です。

もっとも、クラウドストレージでバックアップをとっていれば万全な訳ではありません。バックアップに関してはいわゆる「3-2-1ルール」が提唱されます。クラウドストレージのデータセンターとはいえ、大規模な停電などに見舞われればデータにアクセスできなくなる可能性があるため、クラウドストレージとは別に他の媒体でのバックアップも必要でしょう。

4. 初期投資や運用コストが抑えられる

クラウドストレージなら、ファイルサーバよりも初期投資を抑えることができます。

一般的にファイルサーバを構築するには、ハードウェアとソフトウェアの両方に対する投資が必要です。ハードウェアとしてサーバの購入、サーバを稼働させるためのルーターやUPS(災害時などのためのバックアップ用電源)、サーバ設定用のPCなどの端末に加え、ソフトウェアをインストールし、さらに各種設定、セキュリティ対策を行うことになります。

価格はスペックによって大きく異なりますが、サーバは法人使用を前提にすると、エントリーモデルで約10万円程度といわれています。ただ、ハイスペックなものを求めると20~30万円程度になりますし、企業規模が大きくなれば100万円を超えるものが必要になるでしょう。また、20~30人前後のオフィスの場合、周辺機器への投資も全部で10万~30万円程度になることが予想されます。

ハードを購入したら、OSやソフトウェア、Windowsの共有サービスなどをインストールしなければなりません。この作業は一般的にシステム開発会社に委託することになります。各会社の料金体系によって予算は大きく変わりますが、メールサーバ、Webサーバの構築の場合は5~10万円前後は見込んでおく必要があります。さらにサーバに端末を接続するためのネットワークの設計・構築にも費用がかかり、中小企業のオフィスであれば10~20万円前後かかります。

クラウドストレージであれば、ハードウェアの購入、ソフトウェアのインストール、ネットワークの構築の費用はかかりません。クラウドストレージサービスを提供している事業者に連絡し、契約すればすぐに使うことができます。初期投資が必要な事業者もありますが、その多くが無料です。

また、ファイルサーバの場合は多額の費用をかけてシステムを構築した後も、さらに定期的な運用保守が必要です。外部に委託する場合、月額の運用費はサーバの構築費用の10~15%が相場といわれています。例えば、サーバの構築に50万円かかったとしたら、月額5万~7万5,000円かかることになります。もちろん、自社で運用保守を行うことは可能ですが、24時間体制の監視ですし、システム障害やサイバー攻撃など突然のトラブルに迅速に対応するには相当の負荷がかかるでしょう。

この点、クラウドストレージであれば、保守運用を含めてサービス提供事業者が行ってくれます。一般的に月額の使用料に保守運用費用も含んでいるため、ランニングコストが過大に膨らむこともありません。

5. 常に最新機能を利用できる

自社にファイルサーバを設置する場合、最新の機能を利用したければソフトウェアのアップデートが必要になります。もし、システムの構築、保守・運用を外部に委託している場合は、別途追加費用を支払う必要があるでしょう。

この点、クラウドストレージであれば、アップデートは自動的に行われます。常に最新の機能を利用できるのも魅力の1つです。

アップデートが重要なのは、最新の機能によって業務効率化が図れるからだけではありません。ソフトウェアを常に最新の状態に保つのは、サイバー攻撃から企業の機密情報を守るためにも欠かせないポイントです。

一般的にソフトウェアは、リリースされた時点から時間の経過とともに新たな脆弱性が発見されます。そのため、システムの保守管理担当者は、常にソフトウェアの開発元やシステム機器メーカーから提供される更新プログラムをチェックしておかなければなりません。可能な限りスピーディーに更新プログラムを適用しなければ、システムの脆弱性を狙ったサイバー攻撃の被害を受けかねません。

特にサーバは企業内の基幹業務と関連しているため、簡単に止められないなどの理由でソフトウェアの更新が先延ばしにされがちです。先延ばしが続けば続くほど、システムのセキュリティリスクが高まります。

サイバー攻撃はますます巧妙かつ複雑になっています。例えば、ソフトウェアの脆弱性が発見されてから、修正プログラムが配布されるまでの期間を狙って行われる「ゼロデイ攻撃」と呼ばれる手法があります。企業のシステム管理担当者がどれだけ更新情報に注目していても、対策を講じるまでには必ず一定の空白期間が生じ、無防備な状態になってしまいます。

その点、クラウドストレージであれば、サービス提供事業者でその対策をすべて講じてくれます。もちろん、サイバー攻撃を完全防備できる訳ではありませんが、ファイルサーバと比べて格段に安全な環境を作り出すことができるといえるでしょう。

6. デバイス変更時の手間削減

個人でパソコンを使用しており、端末そのものにデータを保存していることもあります。その場合、パソコンを買い換えたら端末内の膨大なデータを移行するのに手間がかかります。クラウドストレージにデータを保存している場合は、その手間が省けます。

もっとも企業の場合は、オンプレミス、クラウドストレージいずれもネットワーク上でデータを共有している以上、デバイスを変更してもデータ移行の作業は不要です。

7. ストレージの容量問題を解消できる

年々企業の保有するデータは増大しています。どの業種でもDXが推進され、ビッグデータの活用が経営課題として強調されているからです。

そのため、ファイルサーバだけでは容量オーバーになってしまう可能性もあります。もし、ファイルサーバのストレージ容量を増やしたければ、新しいハードウェアの購入や設定が必要ですが、追加コストがかかってしまいます。

この点、クラウドストレージであれば、容量の追加はとても簡単です。サービスの提供事業者にプラン変更を申し入れれば、必要に合わせて無制限に容量を増やすことができます。特にスタートアップ企業などは最初から多くのストレージ容量を必要とするわけではないかもしれません。しかし、事業規模の拡大に応じて、必要十分な容量を常に確保できるのです。

デメリット

一方で、導入前に理解しておきたい注意点(デメリット)もあります。以下の3点について解説します。

1. オフラインだと同期されない

2. カスタマイズ性が低い

3. ユーザー数に応じた費用がかかる

1. オフラインだと同期されない

クラウドストレージは、インターネットを経由して格納されているデータにアクセスする仕組みです。そのため、使用はオンラインであることが大前提です。

オンラインであれば、一括管理されたクラウドストレージ上の作業はスムーズに行えますが、一旦オフラインになってしまうと、すべてのデータにアクセスできなくなり、業務に支障が出てしまいます。

また、完全にオフラインでなくても、場所によってはインターネット環境が良好でないことがあります。例えば、郊外に出かけた場合、インターネット回線の弱い場所だと仕事のパフォーマンスに影響が出るでしょう。

せっかく制度としてテレワークを導入していても、情報共有のためのクラウドストレージがどの程度活用されるかは、インターネット回線にも依存していることを覚えておきましょう。

2. カスタマイズ性が低い

上述したようにファイルサーバはハードウェアの購入から、ソフトウェアのインストール、システムの構築まですべて自社のニーズに合わせて好きなように行えます。その点で、カスタマイズ性が非常に高いといえるでしょう。

この点、クラウドストレージはそもそも自社に最適化された形でサービスが提供される訳ではありません。事業規模に合わせてストレージの容量や、セキュリティレベルは選択できるものの、細かな設定やカスタマイズを行える点ではファイルサーバに及びません。

3. ユーザー数に応じた費用がかかる

ファイルサーバはユーザーがどれだけ増えても、それに伴って費用が増大することはありません。それに対して、クラウドストレージはユーザー数に応じて費用がかかります。つまり、事業規模に合わせてユーザーが増えれば増えるほどコストが増大するということです。

もっとも、クラウドストレージサービスの中には、ユーザー数無制限のサービスもあります。ユーザー数が増えることが確実に見込まれる場合は検討してみるのも良いかもしれません。

用途別クラウドストレージ活用事例

テレワーク環境の整備

リモートワークが常態化した今、社外から社内データへ安全にアクセスできる仕組みは、もはや不可欠です。クラウドストレージを導入することで、VPN不要で社内共有フォルダにアクセス可能となり、作業効率が飛躍的に向上します。

また、クラウド上での共同作業も容易になり、出社勤務とリモート勤務のハイブリッドワーク環境の基盤整備にも最適です。

経理データの保管と電子帳簿保存法対応

2022年1月の制度改正に続き、2024年1月からは電子帳簿保存法への対応が完全義務化されました。特に領収書・請求書などの「電子取引データ」については、クラウド上での真正性・可視性・保存性を担保した運用が求められます。

クラウドストレージを活用することで、これらの電子帳簿を法的要件に準拠した形式で安全・効率的に保存・管理できます。フォルダ単位でのタイムスタンプ付与、変更履歴の自動記録、検索性の高いメタデータ管理など、紙ベース以上の管理体制を構築できるのが大きな魅力です。

チームでのバージョン管理と共同作業

プロジェクト単位でのファイル共有やドキュメントの共同編集は、クラウドストレージの真価が発揮される分野です。特に複数人が関与する資料作成・レビュー工程では、ローカル保存やメール添付によるファイルバージョンの混乱が大きな課題でした。

クラウドストレージを使えば、常に最新版のファイルを共有しながら、過去の変更履歴も自動的に保存されるため、レビュー工程や進捗管理が格段に効率化されます。

実際のファイル箱導入事例:株式会社西沢本店

株式会社西沢本店(長崎県佐世保市)は、従来のオンプレミス型ファイル共有サーバの不便さを解消するため、クラウドストレージ「使えるファイル箱」を導入しました。目的は業務効率向上と情報共有の円滑化ですが、特に出張先や現場でのアクセス性の向上、部門ごとのアクセス権限設定、安心して使える明確な容量課金体系が評価ポイントでした。

導入後は、在庫・売上データなどを部署や役割で整理。エクスプローラー感覚で直感的に操作できるため、ITに詳しくない社員からも好評です。過去のフォルダ構成の見直しや古い端末の更新も併せて実施され、「情報の見える化」と「非効率な業務の解消」を達成。今後はPOSや顧客管理などもクラウド化予定で、DXの基盤整備が進行中です。

導入前チェックリスト|選定ポイント6つ

クラウドストレージの選び方に関する6つのチェックポイントを以下に整理しました。

| チェック項目 | 解説ポイント |

| セキュリティ対策 | ・AES-256暗号化、アクセス制御、二段階認証など ・ゼロトラスト時代の前提条件 |

| ストレージ容量と料金体系 | ・月額固定制か従量課金制か ・ユーザー数制限や容量超過料金にも注意が必要 |

| データ所在地 | ・国内データセンターか、海外リージョンかでガバナンスや法令対応に影響 ・特に会計データ管理では重要 |

| 対応OS・アプリとの連携 | ・Windowsエクスプローラー連携や、Office、Teams、Slackなど既存業務ツールとの親和性がポイント |

| サポート体制・言語対応 | ・導入後のトラブル時に備えて、日本語対応・電話サポートの有無を確認 |

| バックアップ・復旧体制 | ・自動バックアップ、復元機能、ログ保存の有無など、BCP・DR(災害復旧)対策の観点でも重要 |

おすすめのクラウドストレージサービス3選

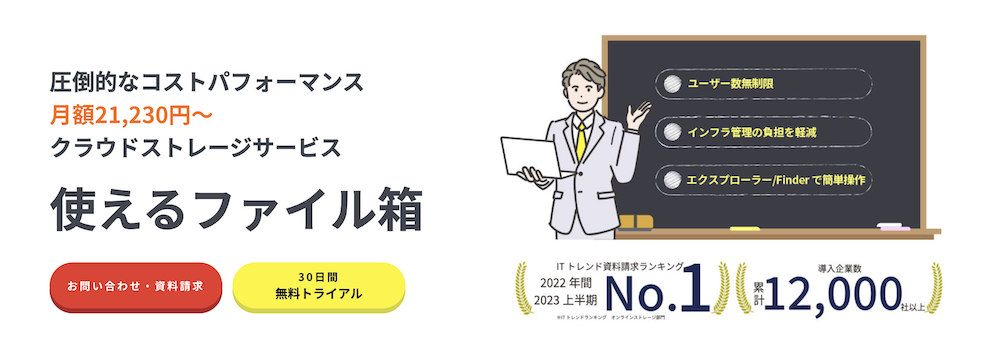

1. 使えるファイル箱

使えるねっとのクラウド型ファイルサーバ(クラウドストレージ)「使えるファイル箱」の特徴はユーザー数無制限で、事業規模に合わせて社員が増えても、課金が必要ないことです。また、エクスプローラーやFinderなど慣れた画面で使用できる分かりやすいインターフェースなので、操作性にも優れています。そのため、オンプレミスからクラウド型ファイルサーバに移行するにあたり、特別な研修を実施する必要もありません。

また、グローバルに展開している企業にとっては言語の障壁も気になる点です。この点、使えるファイル箱は24か国語で利用できるため、生産拠点やクライアントが海外にいる場合でもビジネスのスピードが落ちることはありません。

容量は1TBのスタンダードプランと、3TBのアドバンスプランがあります。30日間の無料トライアルも実施しているため、実際の使い勝手を試してみることもできます。

機能

・普段通りの操作で利用可能

・IDやパスワード管理の一元化

・共有リンクの作成

・モバイル端末との連携

・ユーザーごとに権限設定

・999世代まで復元可能な世代管理

・スキャンしたデータを自動でアップロード

・他のアプリケーションからも直接保存可

・ブラウザ上でOfficeファイルをオンラインで直接編集&同時編集可

・共有フォルダへのアクセス権限の取り消し可

・発行したパブリックリンクの無効化が可能

・WebDAV連携(アドバンス)

セキュリティ

・AES256ビット暗号化

・2要素認証設定

・サーバ内シークレットキー対応

・ウェブ管理画面のSSL化

・ランサムウェア対策

・管理者権限で遠隔データを削除可能

・ISO認証データセンター(長野)

・指定のグローバルIPアドレス以外からのアクセスを制限(アドバンス)

・新しいデバイスでの初回アクセス時は認証された場合のみアクセス可(アドバンス)

・ダウンロード回数制限など、高度な共有リンク設定(アドバンス)

| プラン | スタンダード | アドバンス |

| 容量 | 1TB | 3TB |

| 1カ月契約 (月額、税込) | 30,140円 | 90,860円 |

| 1年契約 (月単価、税込) | 25,520円 | 72,600円 |

公式HP:使えるファイル箱

2. OneDrive

MicrosoftのクラウドストレージであるOneDrive(ワンドライブ)には、無料プランと企業向けのビジネスプラン(OneDrive for Business)があります。個人で利用する場合、容量5GBまで無料で利用できます。

有料プランはWordやExcel、Teamsなどのビジネスソフトとセットになっている場合が多いため、Microsoftユーザーはシームレスに利用できて便利です。家庭向けは最大6人まで利用できる「Microsoft 365 Family」、1人用の「Microsoft 365 Personal」と「Microsoft 365 Basic」があります。「Microsoft 365 Basic」にはOfficeアプリは含まれていません。

一般法人向けのプランは「OneDrive for Business(Plan 1)」「Microsoft 365 Business Basic」「Microsoft 365 Business Standard」などのサービスがあります。このうち、「OneDrive for Business(Plan 1)」にはOneDriveのみが含まれます。

機能やセキュリティはプランによって異なりますが、ここでは一例として「OneDrive for Business(Plan 1)」の機能とセキュリティ面の特徴を挙げます。

機能

・合計ストレージはユーザー1人あたり1TB

・ファイルサイズ最大250GB

・ファイルオンデマンドでストレージのスペースを節約

・320種類以上のファイルを忠実にWeb上に再現

・モバイルデバイスでも共同編集が可能

・関連性の高いファイルを見つけるためのインテリジェントな検索と検出ツール

セキュリティ

・転送中、保管中のデータを暗号化

・共有ファイルやフォルダのダウンロードを禁止できる

・共有ファイルやフォルダのアクセス有効期限を設定

| 対象 | 個人向け | ||

| プラン | Microsoft 365 Family | Microsoft 365 Personal | Microsoft 365 Basic |

| 料金 (月額、税込) | 2,740円 | 2,130円 | 260円 |

| 対象 | 法人向け | ||

| プラン | OneDrive for Business (Plan 1) | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard |

| 料金 (1ユーザー、 月額、税抜) ※年間サブスク リプションの場合 | 749円 | 899円 | 1,874円 |

3. Box

Box(ボックス)にも無料プランと有料プランがあります。無料プランでは10GBまでクラウドストレージの利用が可能です。

法人向けの有料プランは「Business」「Business Plus」「Enterprise」「Enterprise Plus」の4つが準備されています。いずれもストレージ容量は無制限ですが、ファイルのアップロード容量の上限が異なります。Businessは上限が5GB、Business Plusは15GB、Enterpriseは50GB、Enterprise Plusでは150GBです。

機能

・Microsoft OfficeやSlack、Salesforce、Google Workspaceなど1,500以上のアプリケーションと統合

・Box Sign(Webアプリでの電子サイン)を無制限で利用可能

・業務時間内のテクニカルサポート

・バージョン履歴

・Box Notesにより、プロジェクト計画やスケジュール作成、共同編集を効率的に行える

セキュリティ

・AES256ビット暗号化

・データ損失防止(DLP)

・柔軟で詳細な7段階のユーザー権限設定

・FIPS 140-2認定を取得

・Box KeySafeにより、暗号キーの独自制御を可能にする

| プラン | Business | Business Plus | Enterprise | Enterprise Plus |

| 料金 (1ユーザー、 月額、税込) ※年払いの場合 | 1,980円 | 3,300円 | 4,620円 | 6,600円 |

| アップロード 容量上限 | 5GB | 15GB | 50GB | 150G |

「使えるファイル箱」が選ばれる5つの理由

無制限ユーザー+1TBスタートの高コスパ

多くのクラウドサービスがユーザー単位課金を採用している中、「使えるファイル箱」はユーザー数無制限。1TBの大容量を25,520円(月単価、税込)~利用できるため、中小企業やチーム単位の利用に最適です。

容量拡張とセキュリティのさらなる強化を望まれる場合はアドバンスコースもおすすめです。

強固なセキュリティ(AES256/2要素認証)

業界標準のAES256ビット暗号化に加え、2要素認証・アクセス制限・ファイル履歴管理など、企業利用に必要なセキュリティ機能が網羅されています。

さらに、ファイル操作ログや削除データの復旧も可能で、情報漏えいや誤操作リスクへの備えも万全です。

エクスプローラーとの親和性

使い慣れたWindowsのフォルダ感覚で操作できる点も支持されています。ドラッグ&ドロップでの操作、右クリックでの共有設定など、社内のITリテラシーに関わらず導入しやすい仕様となっています。

国内自社データセンターと日本語サポート

長野に拠点を構える国内自社データセンターで運用されており、データガバナンスや法対応の面でも安心感があります。サポートも日本語で電話やチャットに対応し、トラブル時も迅速に解決できます。

無料トライアル

「まずは使ってみたい」という企業の声に応え、30日間の無料トライアルも提供。インストール不要で即日スタートできるため、導入前の社内検証にも最適です。

クラウドストレージに関するよくある質問(FAQ)

(1)電子帳簿保存法に対応していますか?

A:はい、対応しています。

「使えるファイル箱」では、スキャナ保存や電子取引データの保存要件に対応しており、検索性・真実性・可視性の三要件を満たす設計です。電子帳簿保存法に準拠した証跡保持やタイムスタンプ連携も可能です。

(2)スマートフォンやタブレットでも使えますか?

A:はい、モバイル対応しています。

ファイル箱は、iOS・Android両対応のアプリを提供しており、外出先からでもファイルの閲覧・アップロード・共有ができます。現場スタッフや営業担当者にも好評です。

(3)BCP(事業継続計画)対策になりますか?

A:はい、クラウドストレージはBCP対策に有効です。

自然災害や社内インフラの故障時でも、データがクラウドにあることで即座に業務再開が可能です。自動バックアップ機能やログ履歴により、データ損失やランサムウェア攻撃にも備えることができます。

(4)法人利用に適したクラウドストレージの選び方は?

A:セキュリティ(暗号化・アクセス制御)、管理機能(ユーザー管理・ログ監査)、ストレージ容量、サポート体制、他の業務システムとの連携(Microsoft 365, Google Workspace など)を基準に選ぶのがポイントです。ISOやSOC認証の有無もチェックしましょう。

(5)社員ごとのアクセス権限は細かく管理できますか?

A:はい。主要なクラウドストレージサービスでは、ユーザーやグループ単位で「閲覧のみ」「編集可」「アップロード不可」などの細かい権限設定が可能です。また、操作ログを取得して監査にも対応できます。

まとめ|まずは無料トライアルで体験しよう

クラウドストレージは、2025年のビジネス環境において必要不可欠な情報基盤です。

・業務効率化、BCP対策、法対応をワンストップで実現

・柔軟な働き方と安全なデータ共有を両立

・ユーザー数無制限&高コスパの「ファイル箱」は特に中小企業に最適

まずは無料トライアルで、自社の業務にマッチするかどうかをご確認ください。インストール不要・最短5分で始められます。

お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198

(営業時間:10:00-17:00)